那須の別荘暮し・永住生活を豊かに 自然村かわら版

那須で役立つ情報・興味深い話題・管理事務所からのお知らせ

最近の記事

鈴木正幸さん=自然亭金八師匠 の落語 「湯屋番」

昨日の記事の続きです。

居候で道楽者の若旦那を主人公とした「湯屋番」は古典落語の中でも人気のある噺です。初めて落語を演じるという鈴木さん。じっくり準備したその芸を、じっくりご覧ください。録画が上手くいかず出だし部分が欠けてしまいましたがお許しを。

クリック⇒ 「湯屋番」 自然亭金八

<参考に> タイトルの「湯屋番」は『湯屋の番台』の略。江戸時代から続く古い噺で、明治の大看板、初代三遊亭圓遊が得意としていた。その後は代々柳家一門が得意とし三代目柳家小さんが現代に通じるスタンダードな型を作りました。

五代目柳家小さんのYouTube映像がありました。御用とお急ぎでない方は併せてお楽しみ下さい。

⇒ https://www.youtube.com/watch?v=EryolMPgbew

富岡「ふれあい広場」で落語と手品

毎月1回、富岡地区「ふれあい広場」の集い(那須町社会福祉協議会後援)が富岡集落センターで開かれ、お年寄りを中心に健康体操やゲームなどを楽しんでいます。3月例会の22日(水)には自然村から石川洋雄さんと鈴木正幸さんが乞われて特別参加、石川さんは手品を、鈴木さんは落語を披露して、プロ並みの腕前に集まった20人程のお年寄り達の拍手喝采を浴びました。

では、石川ヒロオさんの手品をご覧下さい。 こちらをクリック!

<おわび> 鈴木さんの落語「湯屋番」は編集に手間取っています。まとまり次第、後日、紹介致します。

ふれあい工房では29年度の参加者を募集中です

ふれあい工房は高齢者を対象にした趣味の創作活動の場で、参加資格は那須町に住所がある60歳以上の人。レザークラフト部(革細工)、木工部(木工・木彫等)、陶芸部の3部門があり、指導は町内の福祉大学校ОBおよび知識・技能習得者。場所はゆうゆうセンター・シルバーワーク那須(地図)。毎年3月、各部門とも若干名を募集しますので、将来、定住を考えている方も知っておくとよいでしょう。今回の締切は3月28日(火)。参加費は無料(材料費等の自己負担あり)。

申込みはレザークラフト部(山田陽子)0287-72-7012、木工部(垣本武)0287-76-3319、陶芸部(大塚隆司)090-4204-1385へ。

<参考に> ふれあい工房作品展が町役場ホールで開かれます。日時は3月22日(水)10:00〜16:00、23日(木)9:00〜14:30です。

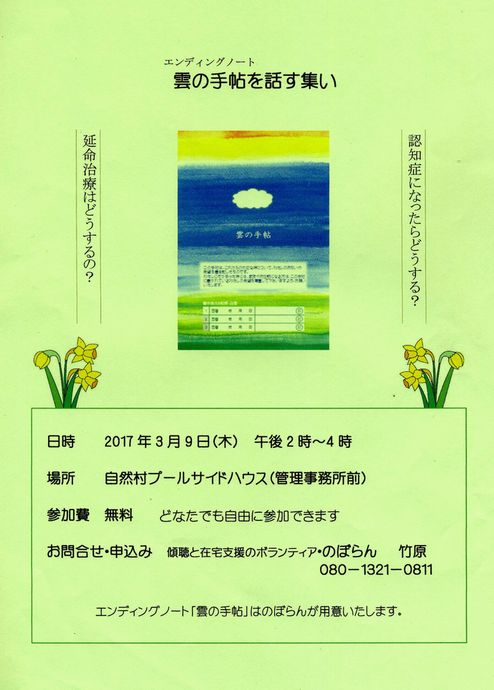

そろそろ"終活"を始めましょう

自然村にお住いの方々には終活を始めるきっかけになる講座が自然村プールハウス2階で9日(木)に開かれます。終活(しゅうかつ)とは「人生の終わりのための活動」の略で、人間が人生の最期を迎えるにあたって執る様々な準備やそこに向けた人生の総括を意味し、平成21年に『週刊朝日』から生み出された言葉。

生前のうちに自身のための葬儀や墓などの準備や、残された者に迷惑がかからぬよう生前整理、遺産相続を円滑に進めさせるための計画が思い浮かぶ。しかし自身あるいは連れ合いの認知症や寝たきりの医療・介護計画も重要な課題だし、延命治療を施すか否かじっくり検討するのも最近の終活の傾向だそうです。

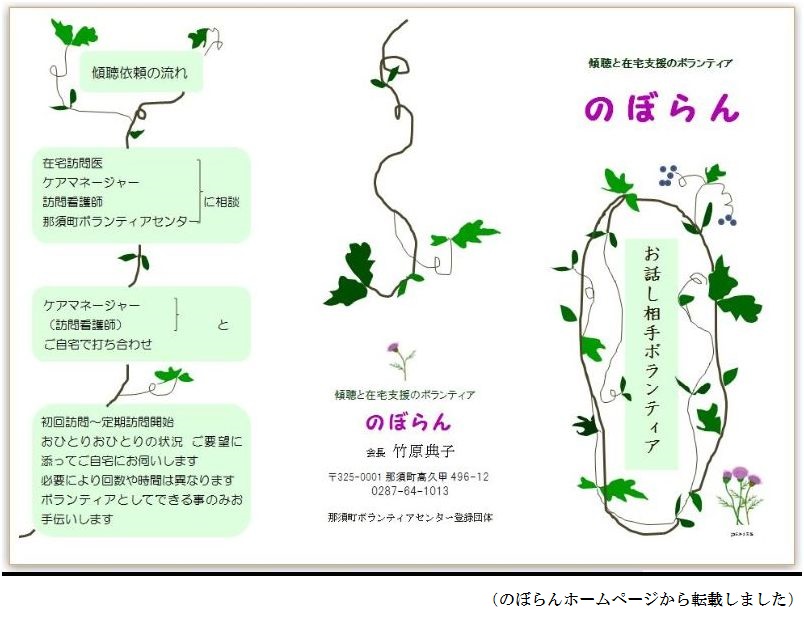

来て下さるのは「傾聴と在宅支援のボランティア のぼらん」の方々。のぼらん会長の竹原典子さんのご主人は那須町議会議員竹原亞生氏で私たちと同様、元は都会のサラリーマンそして定年退職後に那須に来られた方です。

「寒ざらしソバ」が伊王野道の駅で味わえます

皮を剥ぐ前のソバの実(玄ソバ)を寒の最中に10日間ほど川底に沈めてから寒風の中で丁寧に乾かすと、アクがとれアマく長持ちするソバになるそうです。江戸時代には広く行なわれていて、今も山形・福島・長野などの一部で作られています。

この「寒ざらしソバ」はうまい!とソバ通の人から聞いたことがありますが、なかなか口にする機会はありません。「寒晒しそばまつり」と称して2月11日(土)から19日(日)の9日間、おなじみの道の駅 東山道伊王野の水車館(写真中)で11:00〜16:00、その味と出会えます。天ぷらが付いて1100円だそうです。

<参考> 道の駅横を流れる三蔵川の源流に玄ソバを仕込む、昨年の記録を載せたブログがありました。⇒なすキュン日記

こんな話も!